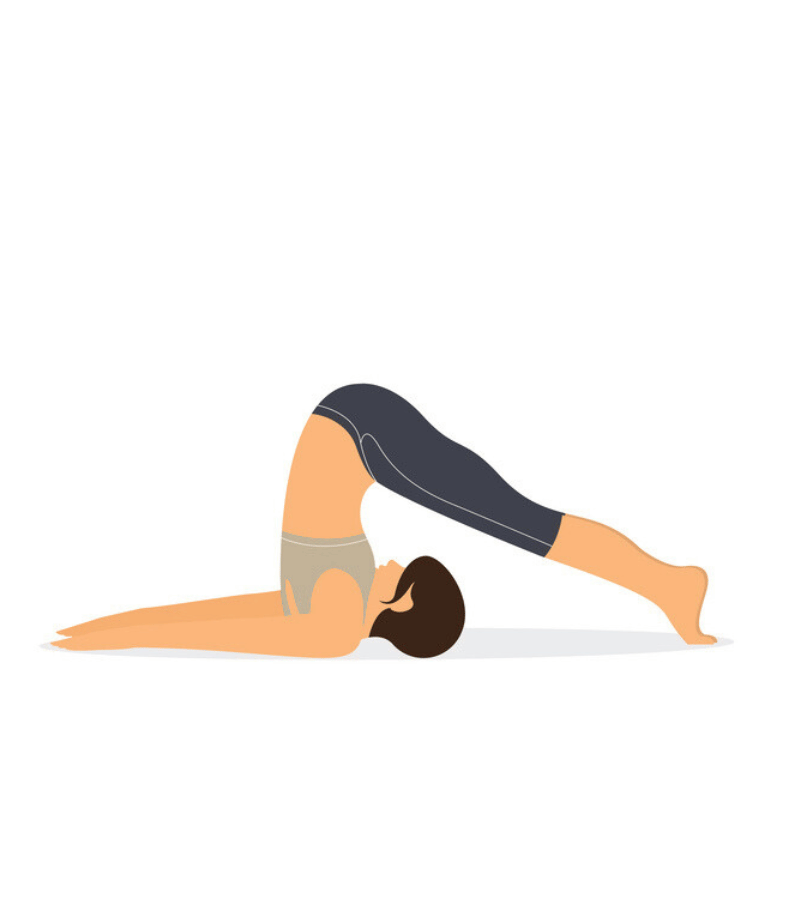

肩と肩甲骨の動き

伸展

・腕を床に置き、肩関節が伸展されることで胸部が開きます。

・これにより、胸部のストレッチが深まり、肩と肩甲骨の柔軟性が高まります。

挙上

・骨盤を持ち上げ、脊柱を屈曲させることにより、肩甲骨が挙上します。

・この動きにより、肩甲骨周囲の筋肉が引き伸ばされ、肩甲骨の可動域が広がります。

・肩の柔軟性を高め、鋤(すき)のポーズの効果を一層深めることができます。

下制

・ポーズをキープし、肩甲骨が下制することで、肩周りの筋肉の緊張が緩みます。

・この動作により、首や肩の負担が軽減され、リラックス効果を高めることができます。

上方回旋・下方回旋

・手を腰に当てる際、肩甲骨が上方回旋します。

・その後、腕を床に置く際に肩甲骨が下方回旋します。

・これにより、肩の柔軟性が高まり、胸部の解放するのを感じます。

脊柱の動き(頚椎、胸椎、腰椎)

頚椎の動き

屈曲

・鋤のポーズでは、頭を地面に近づけることで、頚椎が深く屈曲します。

・これにより、首周りの筋肉が引き伸ばされ、頚椎の柔軟性が高まります。

・身体の重みにより繊細な筋肉を引き伸ばすため、頸椎を屈曲させる角度に気をつける必要があります。

胸椎の動き

屈曲

・胸椎は鋤のポーズで大きく屈曲され、背中の上部が丸くなります。

・これにより、背中全体が引き伸ばされ、胸椎の柔軟性が促進されます。

腰椎の動き

屈曲

・鋤のポーズでは、腰椎も深く屈曲され腰部が伸ばされます。

・これにより、腰周りの筋肉が引き伸ばされ、背骨全体の柔軟性が高まります。

股関節・膝関節・足の動き

股関節の動き

屈曲

・鋤のポーズでは、股関節が大きく屈曲します。

・脚が頭の後方に回ることで、股関節の可動域が広がり屈曲につながります。

内旋

・ポーズ中に脚が体の中心になり、軽く内旋します。

・この内旋により、股関節の安定性が高まります。

膝関節の動き

伸展

・鋤のポーズでは、膝関節が伸展します。

・かかとを後方へ押し出すことで、脚全体が安定しポーズのバランスを保ちやすくなります。

足の動き

底屈

・足の指先が天井に向かって伸ばされることで、足首は底屈します。

・この動きにより、脚全体のストレッチが深まります。

脊柱の筋肉

脊柱起立筋

・背中全体を支える脊柱起立筋は、鋤のポーズにおいて重要です。

・足を天井に向ける動作では、背骨をサポートしながら姿勢を保つために、脊柱起立筋がしっかりと収縮します。

・この筋肉の働きによって、背骨の安定性とポーズ全体のバランスが向上します。

肩甲骨の筋肉

肩甲骨周囲の筋肉

・肩甲骨の挙上と下制の際、肩甲骨周辺の筋肉が収縮します。

・鋤のポーズでは、肩甲骨が軽く挙上され、その後下制されることで、肩甲骨周囲の筋肉が収縮して安定性を保ちます。

・これにより、肩や首の緊張が和らぎ、ポーズ中の上半身のバランスが保たれます。

体幹の筋肉

腹直筋

・腹直筋は鋤のポーズ中に軽い収縮が見られます。

・この筋肉は、腹部を引き締め骨盤を安定させる役割を果たします。

・特に、ポーズ中に体の安定性を高め呼吸をスムーズに行うために重要です。

脚の筋肉

大腿四頭筋

・鋤(すき)のポーズでは、脚を頭の後ろに持っていく際、軽く大腿四頭筋が収縮します。

・この動きにより、股関節が屈曲し体を安定させながらしっかりと脚を支えます。

・脚全体の安定性を保つために重要な筋肉です。

ハムストリングス

・ハムストリングスも鋤のポーズにおいて収縮が見られます。

・特に、脚が後方へ引き上げることで、ハムストリングスは収縮し、脚の安定性をサポートします。

・この筋肉の働きにより、ポーズ中の柔軟性と強さのバランスが保たれます。

腸腰筋

・腸腰筋(大腰筋および腸骨筋)は、股関節の屈曲時に重要な役割を果たす筋肉です。

・鋤のポーズではこれらが収縮し、股関節の安定をサポートします。

脊柱の筋肉

脊柱起立筋

・鋤のポーズでは、背中全体を支える脊柱起立筋が弛緩します。

・この筋肉が伸びることで、脊柱が柔らかく伸び姿勢が安定します。

・特に、肩甲骨を下げる動作と連動し肩甲骨の可動域が広がり、胸椎の柔軟性を促進します。

僧帽筋

・僧帽筋の中部および下部線維が弛緩し、肩甲骨が安定します。

・これにより、首や肩の緊張が和らぎ、肩関節の可動域が広がります。

脚の筋肉

ハムストリングス

・脚を伸ばしながらかかとを後方に押し出すことで、ハムストリングスが弛緩し、脚全体の柔軟性が高まります。

・この筋肉の弛緩は、下半身の可動域を広げ、股関節の安定性を促進します。

骨盤の筋肉

大殿筋

・鋤のポーズでは、大殿筋が伸び、骨盤の安定性を保ちながら下半身の柔軟性を高めます。

・大殿筋の弛緩は、腰部への負担を軽減し、ポーズ全体のバランスをサポートします。

.png)